نعرض لكم في هذه السلسلة قصصًا شخصية لمواقع (مباني تاريخية) في مدينة حلب، يرويها أشخاص تربطهم علاقة وطيدة بالمكان. تهدف هذه السلسلة إلى تسليط الضوء على الجانب الغير المادي والغير ملموس للأماكن التراثية في حلب، والتركيز على دور الذاكرة في إعادة تصور وإعادة بناء المكان من خلال المجتمع.

هذه المساهمات هي جزء من الجهود المشتركة بين مشروع خارطة التراث السوري التفاعلية و مشروع دليل تراث حلب، الذي يسعى لتوثيق تاريخ وعمارة المعالم التاريخية في مدينة حلب.

اكتشف معنا هنا وجهة نظر شخصية عن تاريخ حلب.

ساعة باب الفرج

أحمد أنيس

تشرين الأول 2019

في عام 1993 – 1994، كنت بالصف الخامس، أخرج من بيت أهلي أمر بالقرب من ساعة باب الفرج متوجهاً لمنطقة الجديدة للوصول لمحل خالي عدنان فارس. كان خالي يعمل بتصليح الساعات القديمة وهو معروف بتوفر…إقرأ المزيد

تشرين الأول 2019

في عام 1993 – 1994، كنت بالصف الخامس، أخرج من بيت أهلي أمر بالقرب من ساعة باب الفرج متوجهاً لمنطقة الجديدة للوصول لمحل خالي عدنان فارس. كان خالي يعمل بتصليح الساعات القديمة وهو معروف بتوفر أغلب قطع الغيار لديه، وبأنه يستطيع تصليح أصعب وأعقد الساعات. أحضر أحد الأشخاص الأجانب معه من أوروبا ذات مرة ساعةً نادرةً معطلة كانت من مقتنيات آخر قيصر روسي، كي يصلحها في حلب عند خالي ذو السمعة الجيدة. لقد كانت تلك القطع الميكانيكية النادرة تثير إهتمامي. في كل مرة أمر بالقرب من ساعة باب الفرج وأراها متوقفةً لا تعمل، كنت دائماً أطمح لتصليحها وإعادة الحياة لها يوماً ما عندما أصبح كبيراً.

في عام 1995 قامت الجهات الرسمية بتنظيف بناء الساعة الحجري وإعادتها للعمل، ولكنها توقفت من جديد، وبقيت لدي الرغبة في تصليحها. تقدمت وأنا بعمر ال 16 سنة بطلب للبلدية القديمة حيث كانت تلك محاولتي الأولى لمعاينتها، وتمت الموافقة للإطلاع عليها عملياً. كانت مفاتيحها لدى مديرية الثقافة آنذاك، دخلتها وكانت بهجتي كبيرة جداً لرؤية ذلك الكنز الفريد الذي لا يمكن للإنسان العادي زيارته ورؤيته من الداخل أو حتى لمسه. كانت فرحتي كبيرة رافقها حزن أكبر بسبب سوء صيانتها أو تصليحها في المرات السابقة. الساعة تعتمد بالدرجة الأولى على أثقال بوزن محدد ودقيق لتدوير أقسامها المختلفة. منها القسم الذي يدوّر العقارب، وقسم ميكانيك تمام الساعة الذي يقرع من خلاله الجرس حسب رقم الوقت بالعدد ذاته من المرات، وقسم اللحن الذي يقرع من خلاله عدة أجراس بلحن معين. سابقاً، لم يتم البحث عن السبب لتوقفها عندما كانت تتوقف عن العمل أو إدراك موضع العطل بالضبط فكانت محاولات الاصلاح السابقة غير مدروسة، وعند حصول كسر في أحد مسننات الساعة و تبديله لم تتم دراسة سبب حصول هذا الكسر، ولذلك بقيت أعطالها كثيرةً وبدون حلول.

بمجرد دخولك لبرج الساعة وصعودك أول درجة فيه تنتقل من زمن لآخر وتعود للماضي مئة وعشرين سنة، وعندما تنظر لتقنية صنعها في ذلك الزمان وتلمس قطعها الميكانيكية أيضاً تنقلك لعالم آخر، رائحة الزيت والخشب لا يمكن نسيانها ولا يمكن وصف إحساسك. كنت أقف تحت برجها وأتخيل كيف ستكون إنارتها، وكيف ستدور عقاربها، وكيف ستقرع أجراسها؟

بدأت بصيانتها ولكن عملي بها لم يكتمل لظروف مختلفة، حتى بدأ يراودني كابوس: هل ممكن أن يأتي شخص آخر ويبدأ بتصليحها عوضاً عني؟! وهل سيزيد تعقيد أعطالها ليسبب لها عطل مميت لا يمكن إصلاحه أبداً؟ أعدت محاولاتي لمتابعة تصليحها، ولكني كنت صغيراُ في العمر، رغم أنني كنت قد أصلحت العديد من الساعات في أغلب المدن السورية، منها ساعة دير صيدنايا وساعة مدينة سلقين وساعة محطة القطار بحلب وساعة محطة الحجاز بدمشق. الأخيرة كانت معقدة جداً لأنها الساعة الأم (1) المرتبطة بجميع ساعات محطات القطار الواصلة للمحطة الأخيرة في المدينة المنورة بالسعودية، ولها عمل ميكانيكي دقيق أساسي ومغناطيسي كهربائي ملحق بها لتسجيل قراءة الوقت، لتعمل جميعها معاً وبتوقيت واحد على طول مسار خط القطار.

أما ساعة باب الفرج كانت سبب كوابيسي، وكنت أستيقظ ليلاً من أحلام مزعجة مفادها أن الساعة قد تدمرت بالحرب أو سرقت أو تم بناء شيء آخر مكانها. أول زيارةٍ لي بنهاية الحرب في حلب كانت للساعة، دخلتها وإطمئن قلبي لأنني وجدتها كما هي. للأسف لم يخلو الأمر من سرقة بعض القطع النحاسية منها لقيمتها المادية ولكنني عوضتها فيما بعد. شاءت الظروف أن أتابع إصلاحها ببداية عام 2017 بموافقة سريعة من محافظ المدينة، كنت متبرعاً لإصلاحها وعمري أصبح مناسباً لتحمل مسؤولية ذلك العمل الآن. استطعت إعادتها كما كانت في السابق تعمل بدقة وأجراسها تقرع، تلك الأجراس التي كان قد نسى سكان المدينة صوتها. عند سؤالي أهالي حلب عنها قال لي أحد كبار السن أنه منذ 55 سنة لم يرى الساعة تعمل إلا نادراً وأنه لم يسمع صوت أجراسها مطلقا.

في الساعة الخامسة والنصف عند بزوغ شمس يوم عيد الفطر عام 2017 أنهيت عملي بها بشكل كامل. خرجت من برجها ووقفت في الساحة أسفلها أتأملها. وفي تمام الساعة السادسة كانت قد أشرقت الشمس ولمعت عقاربها الذهبية وبرقت واجهتها فقرعت أجراسها للمرة الأولى. كانت فرحتي عظيمة. تلك اللحظة لن أنساها أبداً. عدت لمنزلي وخلدت في نوم عميق لآخذ قسطاً من الراحة، وفي اليوم الثالث من العيد ذهبت مع عائلتي لزيارتها وكانت الساعة الرابعة عصراً. حين قرعت أجراسها بدأ الأولاد بالرقص فرحين لسماع صوتها. لقد تحقق حلمي لهذا المعلم المهم وتركت أثراً شخصياً فيه ولي يد بتصليحه وأعدت له الحياة بكل بساطة. أتمنى أن تبقى حلب بجمالها الأصيل دون تشويه، وأن يستمر عمل الساعة بانتظام وعدم العبث بها مطلقاً.

أحمد أنيس

(1) كانت دمشق المحطة الأولى بخط الحديدي الحجازي.

الزاوية الهلالية

ربى رستم

آب 2019

أنا ربى رستم دكتورة في الطب البشري، مغرمة بحلب بشكل كبير. ليس بأوابدها التاريخية فقط، بل أيضاً بتراثها الإجتماعي والإنساني. ضمن هذه الاهتمامات تعرفت على الزاوية الهلالية كونها مكاناً لإقامة…إقرأ المزيد

آب 2019

أنا ربى رستم دكتورة في الطب البشري، مغرمة بحلب بشكل كبير. ليس بأوابدها التاريخية فقط، بل أيضاً بتراثها الإجتماعي والإنساني. ضمن هذه الاهتمامات تعرفت على الزاوية الهلالية كونها مكاناً لإقامة حلقات الذكر منذ ثمانمائة عام وحتى الآن. تابعت ذلك النشاط من أجل الموروث الطربي، وهو ما يعطي المكان بالنسبة لي أهمية أكبر بكثير من أهميته المعمارية. رغم أن عمارته تدلّ على جمالٍ ورهبةٍ فريدين، وغرفه المتتابعة لها سحرها الخاص وهيبةُ عظيمة لم أشعر بها في مكانِ آخر. لهذا المكان بعدٌ روحانيٌ عجيب، وعندما زرته لأول مرة ذهلت جداً بحلقات الذكر المميزة جداُ.

الزاوية الهلالية عبارة عن بناء له فسحة داخلية مربعة الشكل، جدرانها ذات كسوة خشبية مذهلة، في محيطها الداخلي يوجد أربعين غرفة خشبية، عشرين غرفة بمستوى الفسحة وعشرين غرفة أخرى بمستوى شرفتها الداخلية. أبعاد الغرفة متر ونصف طولاً ومتر عرضاً،وهي مخصصةٌ لشخصٍ واحدٍ ممن يودّون ممارسة أحد طقوس الصوفية المسمّى بالحضرة. يقيم المتصوف في تلك الغرفة بمفرده للتصوف والإعتزال، للوصول لصفاء النفس والتواصل الروحي مع الذات الألهية، بعيداً عن شوائب الحياة، ويُقدّم له طعامه وشرابه بشكل منتظم في مكان عزلته. يقيم فيها لمدة أربعين يوماً ولا يغادرها إلا لقضاء حاجاته، بشكل يشبه إعتزال الرهبان كالقديس سمعان العامودي وسواه. يُمارس هذا الطقس في الزاوية الهلالية منذ نشوءها وحتى أنه لم يتوقف خلال الحرب.

التصوف هو عملٌ واسعٌ جداً، مدة الأربعين يوماً تعتبر تاريخياً من الأرقام المقدسة حتى قبل ظهور الأديان السماوية، لذلك بنيت في الزاوية غرفها الأربعين نسبة لذلك الرقم.

لحلقات الذكر قواعدها وطقوسها حيث يقود الجلسة الشيخ القائد، يساعده شخصان يرددان معه القصائد والموشحات وتعدد المقامات الآسرة، وإثنان آخران يصفقان بأيديهما لضبط الإيقاع. فيكون بطيئاً أو سريعاً حسب الموشح الذي تُردد كلماته، يرتفع الصوت أو ينخفض ليعطي الجو المثالي للحالة. بينما يكتفي باقي الأشخاص المشاركين إما بالاستماع فقط أو الترديد مع المرددين. والجميل بالأمر هو الطقس المميز بموشحاته القديمة والمهمة وذات مستوى موسيقي رفيع. إنه طقس بديع يشارك فيه حتى الأطفال، ولكنّه جوٌ ذكوريٌ لا يُسمح للنساء بالمشاركة به، ولهذا تبقى النساء في الخارج تسترق النظرإلى ما يحدث بالداخل وتعيش الحالة معهم.

لأني مهتمةٌ بالتراث الحلبي والموشحات والقدود الحلبية قمت بالسؤال عن الأماكن التي تقام فيها حلقات الذكر وعلمت أن هناك أكثر من سبعة زوايا في حلب منها الاسماعيلية والبادنجكية وكذلك الهلالية وهي أشهرها وأقدمها وأعرقها، ولهذا السبب بدأت بالتردد لتلك الزاوية. هناك التقيت مع الدكتور جمال الدين الهلالي، الذي درس الطب ومارس عمله كطبيب في ألمانيا، ولمّا توفي والده الذي كان قائداً لحلقات الذكر عاد هو من ألمانيا ليستلم الزاوية ويقوم بمقام والده، إذا أن مهمة صاحب الزاوية تُنقل بالتوارث في عائلته. طلبت منه بالدخول وأعربت عن الرغبة في حضور حلقات الذكر فأجابني بأنه لا يسمح للنساء الدخول، ولمّا ناقشته بأنه لا يوجد نص قرآني يمنعني من ذلك، اقتنع بكلامي ولكنّه تمسك بالعادات المتبعة، وأجاب أنه لن يجعل حلقات الذكر مختلطة لأن صفتها وتاريخها ذكوري، رغم تأكيده لي بأن ذلك ممكن منطقياً. تقام حلقات الذكر كل يوم جمعة بعد صلاة العصر وتستمر لمدة ساعتين تقريباً. للزاوية موروثٌ ثقافيٌ حلبيٌ قديمٌ جداً.

عدت من بيروت لحلب مع صديقتي في بداية عام 2019 وأول جولة لنا كانت في أحياء حلب القديمة بعد غياب طويل، أثناء تجوالنا بمنطقة الجلوم بالصدفة وكان عصر يوم الجمعة سمعنا صوتاً إيقاعياً رتيباً يردد كلمات الله… الله… الله… الله… تبعت مصدر الصوت من حارةٍ لأخرى لأجد نفسي فجأة أمام الزاوية الهلالية، كنت قد نسيت مكانها ولكن الصوت هو الذي شدّني إليها مجدداً، وترديد كلمة الله… الله… الله… بتلك الرتابة المعهودة. أشجع كل إنسان على المشاركة في تلك الحلقات، لأن المكان ساحرٌ بشكلٍ يفوق الوصف.

الزاوية لها قيمة تاريخية كبيرة، لأن حلقات الذكر لم تتوقف فيها مطلقا رغم جميع الحروب، وبقيت مستمرة كل يوم جمعة، وجميع الأشخاص الذين يقيمون شعائرهم في الزاوية لا يعتبروا متشددين دينياً! أنا مهتمة في الموروث الموسيقي الغني جداً والفريد الذي يقام فيها، والأشخاص الذين تركوا أثراً فنياً فيها من أمثال بكري الكردي وعمر البطش والشيخ حسن الحفار.

إزالة القبور في الباحة الخارجية لم تؤثر على مسار حلقات الذكر الأسبوعية التي تقام فيها. ما زال المكان موجود والطقس الرائع مستمر، وعندما يكون لديك الرغبة في حضور إحدى الحلقات فالموعد ثابت، وحضورها ممكن. وحتى لو كان للجلوس على إحدى درجاتها فإن لهذا قيمة كبيرة لي. قمت بتعريف أغلب صديقاتي على تلك الزاوية، ومنهم صديقتي اللبنانية وهي مسيحية من الجنوب اللبناني. عندما زرنا الزاوية وضعت الحجاب على رأسها وجلست على إحدى الدرجات، وبدأت صديقتي بسماع هدير صوت الرجال، ولم تتلفت حولها بل ركزت على الأصوات ودخلت في عالم الروحانيات، في حالة تشبه الغياب عن المحيط كما يحدث للرجال في داخل الزاوية.

يوم الجمعة عندما ترى الرجال قادمين من الجوامع بعد الصلاة، تلفت نظرك الأصالة العميقة لهذا الطقس، حيث يرتدون الجلابيات البيضاء تفوح منهم رائحة ماء الزهر والمسك والعنبر، ويضعون على رؤوسهم العرقيات، يدخلون بالحالة جميعاً ، وبوجود الشيخ القائد تشعر بالإحترام والنظام الشديدين.بعد الحرب أنا متفائلة، أفرح على الذين يرمموا ولا أحزن على الذي هدم. نظرتي للوضع مضيئة، وسررت جداً بأن الزاوية لم تهدم وحلقات الذكر ما زالت تتردد كل أسبوع. ولكنني أرى رؤية مختلفة، لقد بقي هذا الطقس الديني الحلبي الأصيل، وبقي بمثل هذه الأناقة، ومع وجود أطفال وفتيان ويافعين تعلموا من الكبار تلك الطقوس وحفظوها، وحفظوا الموشحات الغير معروف أصلها من قدمها.

كما نهتم بالعمارة والأبنية علينا الإهتمام بالموروث الثقافي لأننا نتناقله شفهياً وهو غير موثق. حلب عنيدة جداً، هذا واضح تاريخياً، هناك أسرار تحت أرضها تحميها، تراثنا لن يضيع.

أنا أؤمن بمدينتي وعندي يقين حقيقي بها. هذه المدينة لن تموت.

ربى رستم

قلعة حلب

نارين

تشرين الأول 2019

عشت أيام طفولتي في منطقة الجزيرة، حلب بالنسبة لي هي زيارات الصيف حيث كانت بداية زياراتنا تبدأ عند القلعة دائماً. وفي كل مرة أزورها أقول لوالدتي هذه القلعة ستكون في المستقبل بيتي، ولا أعلم سببا لإصراري…إقرأ المزيد

تشرين الأول 2019

عشت أيام طفولتي في منطقة الجزيرة، حلب بالنسبة لي هي زيارات الصيف حيث كانت بداية زياراتنا تبدأ عند القلعة دائماً. وفي كل مرة أزورها أقول لوالدتي هذه القلعة ستكون في المستقبل بيتي، ولا أعلم سببا لإصراري. بعمر ال 13 سنة أقمت مع عائلتي بحلب، كنت أصرّ دائما على والدي أن يأخذني مشوار للقلعة، ولكن والدي كان موظفا لم يستطع أن يأخذني إليها نهاراً بل كان يصطحبني لمحيطها ليلاً. حضر أحد أقرباء والدي لزيارتنا ذات مرة وبدأ يكلمنا عن الآثار وعن القلعة تحديداً، فقال لنا بأن جده السابع هو أحد من بنى أسوار القلعة، وكان يسمى “ذو اللحية الحمراء”، فقلت لوالدتي هذا أكبر دليل بأن القلعة لي!

أول زيارة لي إلى داخل القلعة كنت في الصف العاشر خلال رحلة مدرسية، بالنسبة لي كأنه حلم وتحقق. تركت زملائي في المدرسة وبدأت أكتشف واقعي وحيدة، أبحث عن حجارتها حجرة تلو الأخرى. ثم إنضممت للمجموعة مجدداً في الكافتيريا التي للأسف تدمّرت بالكامل.

دائما أزور القلعة برفقة أصدقائي. أشعر بأن جميع أصدقائي الحقيقيين هم أكثر الأشخاص لي معهم ذكريات في القلعة. سافرت صديقتي المقربة إلى أمريكا بسبب الحرب، وأذكرها دائما بجولة لنا عندما كنا نتوجه من الجامع الأموي بإتجاه القلعة مروراً بمطعم بيرويا ثم مدرسة الشيباني. كنت أخبرها دائماً بأنني أحب التجول في حلب ليلاً حيث الهدوء، ولكنها كانت تخاف من الظلام والجو الماطر. رائحة المطر مميزة والجو بارد جميل وهدوء تام، ولا يوجد أي إنسان يمشي حول القلعة. تلك الحالة هي قمة الغرام بالنسبة لي. كانت تسألني: “لماذا تحبين حلب ليلا؟” فأقول لها: “لا يوجد أي شيء يشتت أفكاري عند القلعة، مشهدها مع الغيوم الرمادية والمطر شيء مذهل”.

أهم ذكرى لي في القلعة بأن الحب الحقيقي لامس قلبي فيها. تعرفت على زميل لي في العمل من أوروبا، كان يقوم بدراسات في سوريا. فهم تماماً وبسرعة ما مدى عشقي لحلب والقلعة. فخطط إعترافه بحبه لي، بعد سنة ونصف من تعرفي عليه، في إحدى المقاهي المواجهة للقلعة، حيث كان يعرف الطاقة الإيجابية العالية التي يبعثها فيني هذا المكان. كان المشهد ليلاً، السماء صافية والنجوم واضحة تماماً، يضمنا نسيم بداية الربيع البارد، الجو جميل جداً والمكان مزدحم بجمال الناس الفرحين بهذا الطقس مع الأغاني الهادئة. مرت الأيام وكانت تحدث بيننا مشاكل بين الحين والآخر. كنا دائماً نناقش مشاكلنا ونتخذ قرارتنا عنها في القلعة. علاقتنا لم تستمر ولكنها كانت مميزة. بقينا أصدقاء حتى هذه اللحظة. هذه القلعة هي بيتي. القلعة هي جزء من شخصيتي وجزء من هويتي الموجودة فيها. لدي أجمل الذكريات فيها، مع أعز الأصدقاء والأشخاص الحقيقيين في حياتي.

قمت بزيارة القلعة بعد الحرب ثلاث مرات. المرة الأولى كنت في حالة صدمة تماماً، حاولت أن أستوعب ما جرى، كان ذلك صعبا جدا علي، خصوصاً بأن لي ذكريات معينة فيها. كنت أتوقع أن أشم رائحة معينة فيها ولكن تلك الروائح جميعها اختفت. تشعر بوجود طاقة سلبية منتشرة، هناك كثافة من التعب والوجع والألم سواءً في الأشخاص أو المكان بحد ذاته. كان لدي إحساس جداً صعب لا أستطيع وصفه. سابقاً كنت أفرح جداً عندما أرى أمامي حجراً من الأحجار القديمة للقلعة. الآن، هذا الشيء يؤلمني جداً. وفي زيارتي الثالثة بدأت أستوعب إحساسي بأن جزء من ذاكرتي قد انقطع وفقدته. أذكر بالقرب من كافتيريا القلعة كان هناك شجرة كبيرة، وبعدما حققت حلمي العظيم بزيارة القلعة للمرة الأولى رغبت في تأريخ ذاك اليوم. عرضت على صديقتي حفر حرفين من أسماؤنا بشكل خفيف وصغير على الشجرة، ولكننا خسرنا الشجرة والكافتيريا في الحرب. أبحث عن مكانها حتى هذه اللحظة وأحاول إيجادها بدون جدوى.

أتمنى أن أقدم وأساعد بما يفيد القلعة، ولقد حاولت ذلك عندما طرحت مديرية الآثار موضوع له علاقة بالتنقيب في القلعة، وقدمت بطلبي كوني عندي فكرة مسبقة عن التنقيب. حاولت أن يكون لي مشاركة في أعمال التنقيب لأن هذا يعطيني متعة لأساعد قدر ما أستطيع، ولكن لم يسعفني الحظ أن أكون من المشاركين. من الممكن أن يكون من هم أفضل مني أو أكثر حرفية تم اختيارهم لهذا العمل، وأنا بطريقتي الشخصية أحاول قدر الإمكان الحفاظ على القلعة، خصوصاً المحافظة على النظافة فيها أهم شيء. ويزعجني جداً عندما أرى أشخاصاً يعبثون بها وليس من اهتماماتهم نظافتها، وخلال زياراتي الثلاث أصبحت أتدخل عندما أرى أشخاص يرمون أي شيء على الأرض وأوجه لهم ملاحظة ما، ووصلت لمرحلة أن أتكلم مع الغرباء وأنصحهم بعدم رمي أي شيء، قائلة “ألا يكفي ما حصل بها؟”

أمنيتي زيادة وعي السكان، الوعي لتراثنا. إن حلب تراث إنساني كامل وهوية للعالم كله. وكتب عنها شكسبير في مسرحياته بأن حلب هي مركز التجارة على طريق الحرير، حلب تضم كل العالم وليس فقط لي السوريين. أحاول التقاط صور للقلعة من كل زواياها. أنا لست مصورة محترفة ولكن أقل ما يمكن لأرسلها لأصدقائي الذين أصبحوا خارج سوريا. جميعهم لديهم هذا الحنين لأن هذا جزء من هويتنا في قلعتنا. السوريون وغير السوريون يعتبرون القلعة جزءاً من تراثهم العالمي ويطلبون المزيد من الصور. سنفقد قيمة قلعتنا إذا لم نعتني بها. يمكننا أن نبدأ بتعليم الناس أن ينظروا إلى القلعة على أنها بيتهم، وبالتالي الحفاظ عليها نظيفة كما يفعلون في منازلهم. آمل أن تكون هناك استراتيجيات موجهة كاملة لذلك، لكي ندرك أننا نسير على خطى الحضارات السابقة التي لا تزال تُشكل ما نحن عليه اليوم.

نارين

جامع البهرمية

سامي بهرمي

آب 2019

لقد تعرّفت على جامع البهرمية في عمر العشرين عندما أخذني عمي رضوان بهرمي إليه، ولم أكن أعلم وقتها بأن جدي الأكبر هو الذي بناه. بدأت علاقتي بهذا المكان منذ ذلك الحين واستمرت لمدة سبع سنوات.…إقرأ المزيد

آب 2019

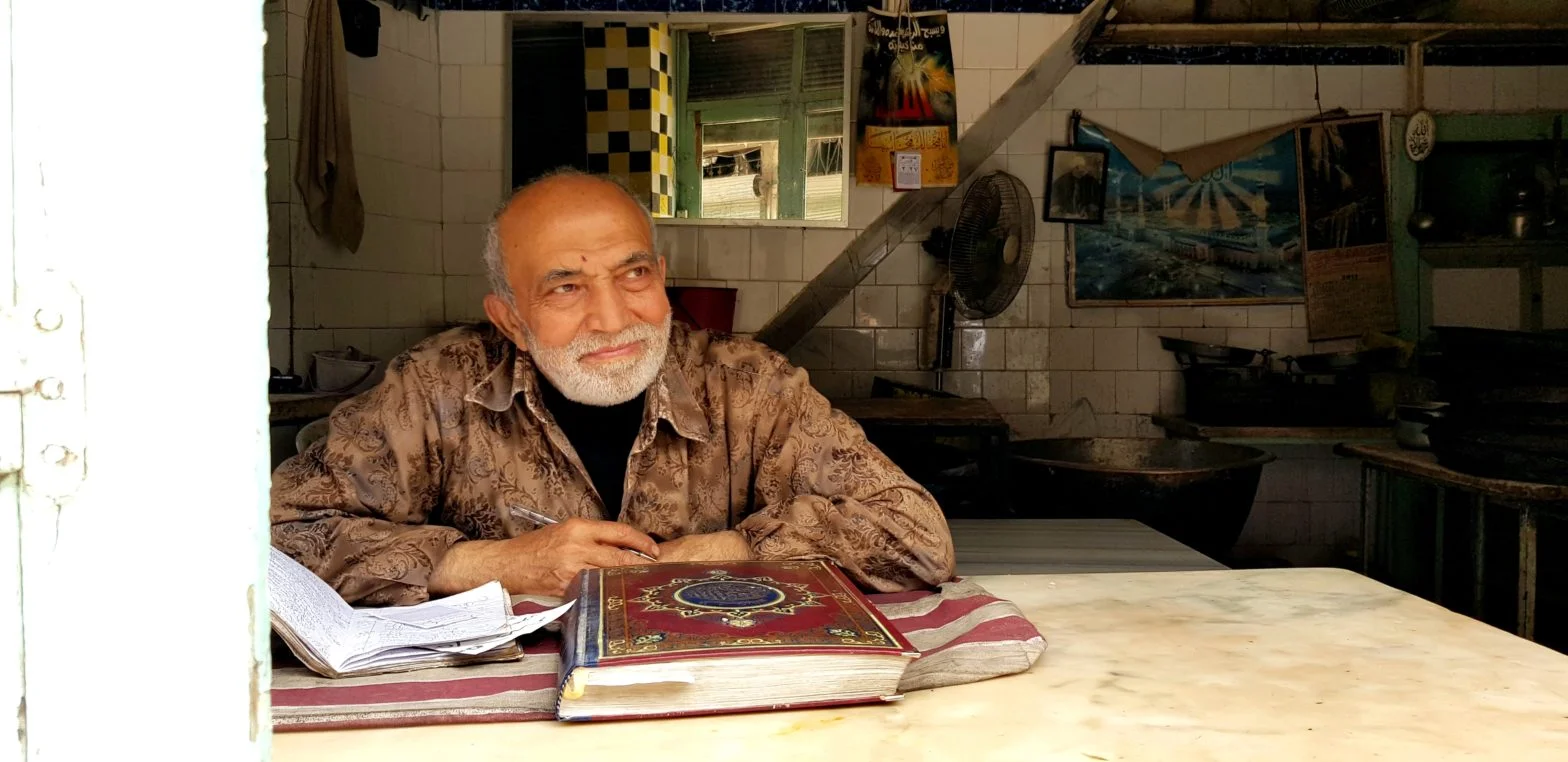

لقد تعرّفت على جامع البهرمية في عمر العشرين عندما أخذني عمي رضوان بهرمي إليه، ولم أكن أعلم وقتها بأن جدي الأكبر هو الذي بناه. بدأت علاقتي بهذا المكان منذ ذلك الحين واستمرت لمدة سبع سنوات. كانت زياراتي له مستمرةً كل يوم جمعةٍ من أجل الصلاة حيث كنت أذهب قبل موعد الصلاة بساعةٍ أو ساعتين، كنت أذهب قبل موعد الصلاة بساعةٍ أو ساعتين، أجلس داخل مكان عمره 400 أو 500 سنة. رائحة النظافة التي تفوح من هذا المكان مميزةٌ جداً، حيث هناك ثلاثة خدم يعملون بشكلٍ مستمرٍ للمحافظة على نظافته وترتيبه، هواؤه منعش، جدرانه باردةٌ صيفاً وله خصوصيةٌ رائعة. صوت المؤذن أبو جلال في جامع البهرمية له وروحه الصادقة للاختلاء بينه وبين ربه، لرفع الأذان والتجويد والتسميع والمولد، عليك فقط إغلاق عينيك وأنت تستمع لصوته كي تغيب في روحك، تغيب في الموقع والمكان، القبلية وجمالها الساحر، لدخول حالة من الروحانية الكاملة.

أذكر أني عند وصولي للجامع قبل موعد الصلاة كنت آخذ المفتاح من الخادم الذي كان يقف عادة عند البوابة بجانب سبيل الماء و يقوم بغسيل أرضية الجامع والسوق خارجه. أفتح باب القبلية (قاعة الصلاة) وأدخل، حيث أرى على يميني وعند النافذة رجلاً عجوزاً يجلس أمامه القرآن وبجانبه زجاجة ماء يقرأ بهدوء. ولأني فتحت الباب المقفول بمفتاح الخادم كان من المفروض أن تكون القبلية فارغةً من المصلّين، ولكن هذه الحادثة تكررت عدة مراتٍ و كل مرة كنت أجد العجوز بمكانه. استغربت كوني دائماً أحضر قبل موعد الصلاة بساعة وأفتح الباب وأنا أول الواصلين إليه والعجوز بالداخل ومقفل الباب عليه، فسألت الخادم عنه فأجاب بأنه يدخل الجامع يوم الجمعة عند صلاة الصبح ويبقى فيه يقرأ القرآن حتى صلاة الظهر وبعدها يذهب لبيته، هذه هي طريقة صلاته الخاصة.

للجامع باحة جميلة ولكن حديقته أجمل. فيها في الجهة الجنوبية الشرقية ضريح باني الجامع بهرام باشا وشقيقه رضوان باشا وهو بناءٌ في غاية الجمال والروعة. للحديقة بابان مقفلان أحدهما من الشرق من حارة المدرسة الأحمدية حيث يمكن -من خلال نافذتين- رؤية نقوش الضريح وتزيناته الجميلة من الخارج، والباب الآخر من الغرب يوصل إلى باحة الجامع. لم أتمكن قبل الحرب من زيارة ضريح جدّنا الأكبر وتلاوة بعض السور القرآنية على روحه من الداخل، لأن خادم الجامع لم يسمح لي مطلقاً بالدخول، ولكن من سخرية الحرب بأنني استطعت دخوله لأول مرة متجاوزاً تلال أنقاض المحلات المتهدمة عند سوق باب أنطاكية وخاني التتن الكبير والصغير. لقد كان الدمار كبيراً وارتفاع الأنقاض يقارب طول قامة الإنسان، تجاوزتها للوصول لباب الجامع فكان مغلقاً، ثم توجهت للجهة الغربية حيث هناك بابان آخران للجامع كانا أيضاً مغلقين.. شاهدت جدار الحديقة المرتفع الذي تهدم ومن خلال أنقاضه دخلت الحديقة وتوجهت شرقاً لمكان الضريح حيث رأيت شواهد القبور قد أزيلت تماماَ ولم يعد لها أي أثر سوى الأعمدة المحيطة به. في بداية عام 2018 رغبت أن أساهم بإعادة بناء جدار الحديقة المهدّم، وهو عبارة عن جدارٍ بطول ثمانية أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار ورصدت مبلغ 400 ألف ليرة لذلك، إلا أن نتيجة دراسة التكلفة وصلت لأكثر من مليوني ليرة فلم يكن باستطاعتي تحمل نفقاته.

في عام 1822 ضرب زلزال كبير مدينة حلب وتهدمت قبة الجامع بالكامل. مرت أربعون سنة حتى بنيت قبةٌ بديلة، وتم تغطية كلفة بنائها من بيع الرصاص العازل الذي كان يغطي القبة القديمة، ما بين عامي 1860 و1864 حيث تم بناء أربعة ركائز تحمل القبة الجديدة ولكن بقطر أصغر من القديمة. اليوم بعد الحرب والضرر الكبير الذي أصاب القبلية والقبة والمئذنة لست متفائلاً بأنها ستعود كما كانت، بسبب عدم توفر التمويل المناسب واليد العاملة الخبيرة.

كان رواق الجامع مهدداً بالانهيار الكامل بسبب الضرر الذي أصاب إحدى الركائز الخارجية، والتي كان وضعها حرجاً إذا بقيت بدون إصلاح وترميم، حتى قام عبدو كنو متبرعاً بتدعيمها وإصلاحها بجهوده الفردية. قُدرت تكاليف ترميم وتصليح ركيزة واحدة ب 700 ألف ليرة، فكيف ستكون تكلفة اصلاح القبلية كاملة؟ دخلت الجامع أكثر من عشرين مرةً منذتوفر الإمكانية للدخول إلى حلب القديمة، وفي كلّ مرةٍ أزوره وكأنها المرة الأولى، و أحزن عليه وكأنني أراه مدمراً للمرة الأولى، والصلاة فيه على ما يبدو ليست ممكنةً في الأمد القريب.

أرغب بأن يبدأ العمل والترميم فيه أسوةً بالعمل في الكنائس والجوامع الأخرى، وأن يصلي الناس مرة أخرى في تلك الأماكن التي لها ذكرى عند أهلنا الحلبيين. أتمنى أن أعود للصلاة يوم الجمعة تحت قبة قبلية جامع البهرمية مع ذات الأشخاص الذين كنت أصلي معهم قبل الحرب.

سامي بهرمي

خان الوزير

بولص مكربنه

أيلول 2019

لقد تعرفت على خان الوزير وأنا طفل صغير عندما كنت أرافق والدي إلى معمله ومكتبه الكائن بداخل الخان. يومياً عند ذهابنا للخان كنا نمر في البداية على مبنى بريد باب الفرج لنفتح صندوق البريد الخاص بنا، ونأخذ رسائلنا…إقرأ المزيد

أيلول 2019

لقد تعرفت على خان الوزير وأنا طفل صغير عندما كنت أرافق والدي إلى معمله ومكتبه الكائن بداخل الخان. يومياً عند ذهابنا للخان كنا نمر في البداية على مبنى بريد باب الفرج لنفتح صندوق البريد الخاص بنا، ونأخذ رسائلنا، ونتابع طريقنا بواسطة الترام أو مشياُ.

تغير موقع المعمل عدة مراتٍ وأخيرا استقرينا بصدر الخان. أذكر أن المعمل كان في البداية بالجهة الشمالية والتي هدمت لاحقاً أثناء شق الطريق الواصل من الجامع الأموي إلى القلعة. كان يحكى لنا بأن الطريق كان عبارة عن زاروب ضيق من يمر به يستطيع لمس جداري الزاروب بكلتا يديه. ولتوسيع ذلك الطريق من أجل تسهيل المرور لبعض البيوت، تم هدم جزء من الخان وجزء كبير من المطبخ العجمي المقابل له.

بعد استملاك المحلات بخان الوزيرعوضت لنا البلدية مبلغاً صغيراً، انتقلنا لصالون الخان وهو مكانٌ جيدٌ يقع تماماً فوق المدخل. المحل عبارة عن قاعةٍ كبيرةٍ جداً، مربعة الشكل يُصعد إليها من درجين متقابلين أحدهما على يمين مدخل الخان والآخرعلى يساره. تابعنا أعمالنا في هذا الصالون حوالي سنة ونصف ثم انتقلنا إلى الواجهة الغربية حيث ما زلنا فيه حتى اليوم.

لديّ ذكرياتٌ جميلةٌ جداً في الخان. عندما كنت طفلاً صغيراً كان عمي ووالدي يملكان معملاً صغيراً للنسيج بالقرب من مدخل الدرج الصاعد. فيه اثنان من أوائل الأنوال التي كانت تنسج الأطلس بحلب، وكان لديهم ترخيصٌ قديمٌ بمزاولة المهنة في الخان رغم ضجيجها المرتفع. وما زلت حتى اليوم أسمع صوتها بداخلي، وكنت أستطيع من خلال هذا الصوت معرفة حالة عملها أو تعطلها وأنا جالس في المكتب السفلي.

كانت منتجاتنا مشهورةً باسم أطلس مكربنة، ومن عادات أو مستلزمات الزواج بحلب أن يضم جهاز العروس ألبسةً مصنوعةً من أطلس مكربنة لأن نوعيتها ناعمةٌ ومتينةٌ ومشهورة. زاولنا بعدها مهنة التجارة العامة بالإضافة لصناعة النسيج، ومنذ أيام جدي كان مكتبنا يضم عدة رفوفٍ نعرض عليها بضائعنا من أطلس ونسيجٍ قطني، وكان لدى جدي منتجات مسجلة يُصدّر جزءٌ كبيرٌ منها للعراق وللموصل تحديداٌ حيث كان لديه زبائنه الخصوصيين.

ومن ذكرياتي البعيدة وعند زيادة الطلب على منتجاتنا كنا نوزع أعمالنا على بعض القيسريات التي فيها أنوال لزيادة إنتاجنا. هناك حرفيةٌ خاصةٌ للعمل على النول حيث يجلس العامل أمام أدواته ويدخل أقدامه بحفرة تحته ليستخدمها برفع وخفض خيوط السدة الذي يحضّرها المسدي ويستخدم أياديه كي يحدف (يقذف) المكوك يميناً ويساراً لتتم عملية النسج.

لقد تغيرت الكثير من الأشياء أمام الخان منها هدم القيسرية التي كانت أمام مدخله وإغلاق بئر الماء داخله بجانب المدخل، كذلك كان يوجد فتحة صهريج ماء بالقرب من باب معملنا أغلقت أيضاً.

بعدها حوّلت المكتب لقنصلية سويسرية، وفي عام 2008 و 2009 قمت بفعاليات ومهرجانات سورية سويسرية كانت ترعاها محافظة حلب والسفارة السويسرية في دمشق، منها عرض أزياء، معارض ولقاءات ثقافية وفنية. أقامت فرقة موسيقية من سويسرا حفلاً جميلاً وكانت سهراتٍ رائعة. هناك فسحةٌ واسعةٌ جداً أمام القنصلية تتسع ل 600 شخص. كان جو الخان هادئاً ونظيفاً، وأثناء العروض الفنية كانت الإضاءة الملّونة تعطي جمالاً رومانسياً وراحةً للمكان لأنّها كانت تبرز جماله المعماري من أقواسٍ وأعمدةٍ وفسحات. لقد هُجر الخان حالياً بسبب الحرب ومرت ثمان سنواتٍ وهو ما زال مهملاً، الحجر يبكي حزناً والأشجار لم يعد لها أثر، للأسف حالته غير مرضية.

منذ عدة أيام ذهبت للخان للقيام بعدة ترتيبات وقد خصصت ثلاث ساعات للعمل به، ولكني لم أحتمل وجودي فيه سوى ثلاث أرباع الساعة. قلبي يعتصر ألماً وحزنت جداً ولم تعد لدي الرغبة بالمتابعة. كلّ شيء تراه يحمل ذكرى وتدمع العين لتلك الذكريات. عشت في هذا الخان بمجد أيامه، والآن ترى كل ذكرياتك مرمية على الأرض وكل مقتنياتك مبعثرة، لا أنصح أحد بزيارة بيته المحطم. لا أستطيع عمل أي شيء للخان بمفردي، لأني لست الوحيد الذي يعمل فيه، هناك العديد غيري لهم آراؤهم. الاهتمام الرسمي بالمكان ليس له الأولوية حالياً بسبب العمل بحلب القديمة وهي ذات مساحة كبيرة جداً. الاهتمام بالأسواق يأخذ الحيز الأكبر، ولكن لي أمل بأن تستلم الخان جهة مهتمة بالتراث العالمي بإمكانيات أكبر من إمكانياتنا لتعيده كما كان.

بولص مكربنه

جامع العادلية

عمر عبد الوهاب قطاع

تموز 2019

لقد عرفت جامع العادلية منذ أكثر من 45 إلى 50 عامًا، حيث اعتاد أبي أن يأخذني معه منذ أن كان عمري 4 – 5 سنوات. لهذا السبب لدي تاريخ قوي وطويل من التعلق بهذا المكان.إنه مكان مهم للغاية بالنسبة للمسلمين…إقرأ المزيد

تموز 2019

لقد عرفت جامع العادلية منذ أكثر من 45 إلى 50 عامًا، حيث اعتاد أبي أن يأخذني معه منذ أن كان عمري 4 – 5 سنوات. لهذا السبب لدي تاريخ قوي وطويل من التعلق بهذا المكان.

إنه مكان مهم للغاية بالنسبة للمسلمين بشكل عام ولشعب حلب على وجه الخصوص لأنه واحد من أقدم المساجد التاريخية. إنه مسجد عثماني مبكر. له قيمة تاريخية بالطبع وله قيمة دينية ورمزية لأهل حلب مثلي، حيث اعتدت أن أحضر فيه منذ أن كنت صغيراً جلسات الذكر ولحد سن الخامسة عشرعندما توقفت هذه الجلسات لعدة أسباب، من بينها وفاة أو انتقال الأشخاص المسؤولين عنه.

هذا بالطبع لم يمنعني من الذهاب إليه حيث أن المكان مليء بالسحر وله خصوصية معينة. اعتدت الذهاب لصلاة الجمعة في جامع العادلية وحيث كان الكثير من الناس يحضرون وخاصة أولئك الذين عرفوا المسجد والأشخاص المسؤولين في السابق. أيضا في المناسبات الخاصة والعطلات الدينية، وخاصة يوم الجمعة، كنت اشارك في جلسات الذكر في المسجد مع الأناشيد والاحتفالات الصوفية. رمضان، الإسراء والمعراج، والمنتصف من شعبان. كل يوم جمعة سيكون هناك شيء مميز في هذا المسجد، أسند الكثير من ذكرياتي إليه منذ الطفولة.

أي شخص اعتاد الذهاب بانتظام إلى المسجد يتذكر كيف تعمل حواسك في هذا المكان. له رائحة وصورة محددة للغاية. يوجد العديد من المساجد العثمانية في حلب، لكن هذا المسجد لديه شيء فريد سواء في مدخله أو في قاعة الصلاة أو في الباحة أو الأشجار أو القباب أو في العليات التي يجلس فيها الأطفال أثناء الجلسات الخاصة. ذكرى المكان إلهية للغاية. وقف المسجد لعدة قرون وعاش منذ طفولتي بكل تفاصيله الجميلة. انه يقف الآن قوياُ جدا في ذاكرتي. اعتدت أن أذهب إلى هناك بانتظام للإفراج عن ضغوط الحياة اليومية، ولذلك، له قيمة مذهلة في قلبي. في اللحظة التي تطأ قدمي داخل المسجد أشعر بالارتياح، وجميع الذكريات تعود إلي. يرافقني رائحة أهل الخير من الزمن الماضي.

أشعر بحزن شديد وألم لرؤية المسجد في وضعه الحالي. يحترق قلبي لرؤية ما حدث للمسجد وحلب، بكل تفاصيلها التاريخية. لا أستطيع حتى الذهاب وزيارة الجامع الآن. إذا استطعنا رؤية دعم حقيقي فأنا متأكد من أن الكثير من الناس سيتطوعون للمساعدة في إعادة بنائه. يمكننا ترميم مبنى مهدم، لكن لا يمكننا استعادة كيف كان عليه الحال حقًا لأن كل حجر يحمل قصة عن أهل الجامع. آمل حقًا أن أستعيد قصة وقت جميل من خلال ترميم أحجار المبنى.

عمر عبد الوهاب قطاع

قلاية الموارنة

محمد أديب ياسرجي

نيسان 2020

في قلب حلب، وعند منتصف شارع التلل، ينعطف الماشي على قدميه باتجاه الشمال، ويقطع مئةَ خطوةٍ تقريباً ليجدَ نفسَه أمام تمثال المؤرخ واللغوي واللاهوتي الحلبي المطران جرمانوس فرحات …إقرأ المزيد

نيسان 2020

في قلب حلب، وعند منتصف شارع التلل، ينعطف الماشي على قدميه باتجاه الشمال، ويقطع مئةَ خطوةٍ تقريباً ليجدَ نفسَه أمام تمثال المؤرخ واللغوي واللاهوتي الحلبي المطران جرمانوس فرحات (1670-1732).

هناك على اليمين ثمَّة زقاقٌ صغير يتَّجه صَوْب الجنوب، يقطعه الماشي خلال أقل من دقيقة، دون أن يستطيع تجاوزَ رائحة الياسمين، ولا عبَق أشجار النارنج التي تتدلى أغصانها من مطرانية الروم الكاثوليك الواقعة على طول الزقاق من جهة الشرق.

في منتصف الزقاق منعطف صغير، ستجد في بدايته باباً خشبياً، افتحِ البابَ وادخلْ؛ ها أنت الآن في عالم آخر، عالمٍ مختلف عن الدنيا التي يمثلها شارع التلل الصاخبِ بالأضواء والأصوات والحركة، الكثيفِ بالأشخاص والأشياء.

ستشعر أنك تركتَ الحاضرَ وراءك، ولكن ليس لتعودَ إلى الماضي، إنما لتعيش مع التاريخ بكل ما فيه من حياة وخبرات.

أنت الآن في قلب عالم من الهدوء والسكينة، حيث تكادُ تسمع همسَ الأحجار، التي تعشَّقت روائحَ الأرواح التي استوطنت هذا البيت على مدى ستة قرون تقريباً، وحيث تغرب الشمس على عبق الغاردينيا والياسمين الذي تسَّلق الحيطان، دون أن يغطي عطرها على شذى زهرة “الشفلّح”، أو “القبّار”، النابت من تلقاء نفسه بين مسامات الجدران.

أنت في بيت يسمّى “قلاية الموارنة”، والقلاية اسم انحدر إلى اللغة العربية من اليونانية القديمة مروراً بالسريانية، ويُطلق على المكان الذي هو خلوة النساك أو صومعة الرهبان وسكن الأسقف.

ترتفع جدران القلاية حولك حتى تكاد تصل إلى عشرة أمتار ارتفاعاً، وتنخفض درجاتُ أقبيتها والمغارةُ التي تحتها لما يقارب عشرة أمتارٍ أخرى تحت سطح الأرض، حتى تصلَ إلى “سرير النهر” حيث يمكنك أن تمدَّ يدك لتشرب من المياه الجوفية مباشرةً، في فِعلة قدسية لا تروي ظمأك إلى الماء فحسب، ولكنك ستشعر معها أنك تحررت من أكثر قيودك، ورجعتَ لتلتصق بالأرض والتراب، وكأنك قد خُلقتَ منها قبل لحظات، ولم يجفَّ طينُك بعد!

كنت أنزل من فسحة الدار إلى القبو الكبير الذي يحمل فوق قناطره العجيبة طابقين من البناء، ومن القبو أتابع النزول باتجاه المغارة، التي تظهر على جدرانها الكلسية بوضوح آثار الإزميل الذي حفرها. لكنَّ أرضَ المغارة ليست نهاية المشوار، فهناك درجٌ منقور في الحجر، درجٌ لولبي ينخفض بضعة أمتار، وصولاً إلى البئر الممتلئ حتى الحافة دوماً، حيث بإمكانك أن تتناول بين أصابعك ذاك الماء الذي أخبرتك عنه.

كان هذا البئر مصدرَ المياه النقية الذي اعتمدنا عليه عند انقطاع المياه ما بين صيف 2012 وربيع 2015، وما أكثرَ ما كانت تنقطع المياه، وينقطعُ معها الخبز والخضار وكثيرٌ من مقومات الحياة في تلك السنوات الحالكة.

عندما خرجتُ مع عائلتي من بيتنا في أول أيام رمضان، تموز 2012، لم نتوقع لحظةً أننا لن نرجع إليه، وأننا سنفقد معه كُتبَنا وأشياءنا وصُورنا والذكريات.

لم يكن لنا أي مكانٍ نلجئ إليه، فمعظم مَنْ حولنا منَ الأصدقاء والأقرباء كانوا في الوضع نفسه. كنَّا مشردين دون أن ندرك، وليس معنا إلا الثياب التي نلبسها!

بعد ثلاثة أيام من التنقل حطَّ بنا الترحال في “قلاية الموارنة”، أو دار المطرانية القديمة، بدعوة مُلِحَّة من طيّب الذِّكر المطران يوسف أنيس أبي عاد رحمه الله، رئيس أساقفة حلب وتوابعها للموارنة.

كانت الفكرة تبدو غريبةً لكثير ممَّن علموا بها، بينما استنكرها آخرون؛ فكيف يسكن شيخٌ مسلم مع عائلته في بيت لعلَّه أكثر الأماكن خصوصيةً لدى المسيحيين الموارنة بحلب؟!

كيف يعطي المطران مفاتيح هذا المكان المقدس – الذي سكن فيه البطريرك أسطفان الدويهي (1630-1704)، والمطران جرمانوس فرحات – لشيخ يؤذّن فيه ويُقيم صلاةً أخرى غير تلك الصلوات التي كانت تصدح بها حناجر الرهبان والمصلين لمئات السنين؟!

هذه المفارقةُ التي استغربها بعضُهم كانت تمثل بالنسبة إلى المطران والشيخ معاً الرسالة التي أحبّا أن يسمعها الناس، وأن تكون تعبيراً عن حقيقةٍ راسخة، وهي أنّ الشرّ لا يمكن أن يُقاوَم بالشرّ، وأن الحرب لا تُطفَئ بمثلها، وأنّ مواجهة الفتنة وبناء البلد لن يكون إلا بالتآلف والتعاون والمحبة والعطاء والإيثار.

ولعلَّ “قلاية الموارنة” نفسها، والحيّ الذي تقع فيه بأكمله، وهو حي الجدَيْدَة، يمثلان جزءاً من هذه الحقيقة، فهذا الحيّ الذي عاش فيه المسلمون والمسيحيون معاً على مدى قرون، وامتاز بغناه المعماري والإنساني الفريد، إنما بُنيَ بعد الزلزال الدموي المدمر الذي أحدثه غزو تيمورلنك لحلب سنة 1400م، فجاء الحيّ آيةً من الجمال والإبداع، وكان فوق ذلك لوحةً بديعة من الحياة الإنسانية المشتركة، بما فيها من عُسْر ويُسْر.

في هذا البيت “قلاية الموارنة” أمضيت مع عائلتي السنوات الأولى من عمر الحرب في سورية، دخلنا إليه في رمضان، نازحين من بيتنا الذي اغتاله الدمارُ فيما بعد ونحن بعيدون عنه، ثم خرجنا من “القلاية” يوم عيد الفصح، نازحين للمرة الثانية خلال الحرب، بينما كانت قذائف الهاون تتطاير من حولنا، ومدفع جهنم – هذا المدفع الذي تمّ اختراعه من أجل حلب خاصةً – يرمي أسطوانات الغاز المتفجرة في كل مكان، وكان نصيب “قلاية الموارنة” التي أصبحت “بيتي” عدَّة جرات منها، انفجرت إحداها فوق سقف غرفتي فأحدثت فيه ثقباً هائلاً.

وما بين رمضان 2012 وفصح 2015 كانت لنا في هذا البيت حياةٌ لا تنسى، حياةٌ مليئةٌ بالمعاني والذكريات الجميلة، رغم كلِّ الخطر الذي كان يهدّد الحيَّ كله، أكثر مما يهدد باقي المدينة، ويكفي للدلالة عليه أنَّنا تعرضنا فيه للقصف ثماني مرات، تلقَّينا فيها كلَّ أشكال المتفجرات، ما بين الرصاص بكافة أنواعه، إلى قذيفة المدفعية والعبوات الناسفة وقذائف الهاون من مختلف القياسات؛ انفجرت كلُّها داخل البيت، وذلك غير القصف الهائل الذي حصل يوم عيد الفصح 2015، والذي اضطرنا للنزوح الثاني، الذي كان أشدّ ألماً، وباعثاً على الشعور بالقهر أكثر من الأول، فقد كنّا – بحكم خبرة النزوح الأول – عارفين بما نحن مقبلون عليه.

أصيب البيت في ذلك اليوم الذي لا ينسى من سنة 2015 بما لا أستطيع إحصاءَه من القذائف، وتطايرت أشلاء أحجاره وتساقطت درجاته وتمزقت نواحيه كما يتمزق قلبُ الأمِّ الثكلى.

وأنا أذكر أحجار البيت لأن من عايشها يدرك أنَّ لكل واحد منها حكايةٌ يمكن أن يرويها، لو أنصتَ له السامعون.

كانت هناك أحجار تحمل زخارف مختلفة، توزعت في مختلف أرجاء الدار، وأخرى تجدُ عليها نقوشاً تحوي تواريخ عديدة تشير إلى المراحل المختلفة التي مرّت بها عملية بناء قلاية الموارنة، التي بدأت حوالي 1468م، وربما قبل ذلك، إذ ينقل الأرشمندريت أغناطيوس ديك في دراسته عن الطوائف المسيحية في حلب، نصاً يذكر عملية ترميم لكنيسة النبي الياس “القديمة” للموارنة، جرت عام 1500م، وقلاية الموارنة هي جزءٌ من حرم هذه الكنيسة، مما يدلّ على أنها كانت قديمة عام 1500م حتى احتاجت لذلك الترميم.

من أجمل هذه التواريخ نقشٌ يعلو مدخلَ القاعة الكبيرة في الدار، وهو يوثق تاريخ تجديد هذه القاعة أو الردهة، عبر بيتين من الشعر، على طريقة “حساب الجُمَّل” المعروفة في الأدب العربي.

كنت أتأمل في هذا النقش اللطيف، الذي حفره الحجَّار الحلبي في الحجر الأصفر الرشيق، وكم كانت تدهشني قدرةُ ذلك الفنان على تطويع الحجر الأصمّ ليكون ناطقاً بكل هذا الجمال. كنت أتخيّله جالساً بين حجارته ومزاميله، وقد انحنى على الحجر الفطري، يحفر الكلمات والنقوش الهندسية، ويزينها بتشكيل فائق الجمال للوردة البلدية “وردة الجوري”، في تناغم جميل مع النقوش التي تزيّن البابَ الذي تحتها، حيث ترى الوردة نفسَها منقوشة في الحجر والخشب معاً.

لقد تعرض هذا الباب للأذى نتيجة شظايا القذائف العديدة التي أصابتنا ونحن في البيت، كما تعرضتْ كثيرٌ من معالمِ حلبَ البهيّةِ والساحرة للتدمير المتعمَّد، الذي كان يخدم هدفاً واحداً، هو تقطيعُ الأواصر التي تربط الإنسان بتاريخه وحضارته، أو تجمع بينَه وبين أخيه الإنسان.

في هذا البيت تعلّم أولادي الكثير عن هذه الصِّلات التي توّحد الناس في مواجهة الخوف والحاجة، ومن أجل بناء حياة آمنة وسعيدة للجميع.

كان المطران أنيس أبي عاد يزورنا في البيت بشكل شبه يومي، يحلّ علينا ضيفاً في البيت الذي أهداه لنا، يجلس مع الأولاد، يلعب معهم بعض ألعاب الورق، أو يستمعون معاً إلى مسرحيات الرحابنة، يأتي إلينا صائماً مثلنا، ثم يجلس معنا إلى مائدة الإفطار، ليشاركَنا الطعام والدعاء!

كان البيت بطبيعته يغري بالإقبال على الكتب، ويدعو إلى الصلاة؛ بالهدوء الذي يُشيعه في النفس رغم ضجيج القذائف ورائحة الموت التي تتسرَّب مع الهواء؛ ببساطة بنائه رغم الفخامة التقليدية لأسلوب العمارة الحلبية؛ وبما يوفره من أماكن عديدة يمكن أن تخلو فيها إلى نفسك وإلى الله.

في ذلك المكان الفريد، وبالاستفادة من الفسحة التي كان يتيحها للقراءة والتأمل، كانت لي فرصة لكي أحاول فهم أسرار هذا الوطن الذي دخلت منذ 2011 في فصل جديد من فصول حياته، فصلٍ لا يمكن أن يخرج منه أحد الأبطال رابحاً لوحده، وهذا رأيٌ كنت أشترك فيه مع المطران أبي عاد، فإمّا أن يربح الجميع وإمّا أن يخسروا معاً، لأنَّ الإقصاء والاستئثار لن يصنعا إلا الدمار.

وبما أننا أشرنا إلى عالم القراءة والكتب، فلا يمكن لنا أن نُغفل الحديث عن “المطبعة المارونية” التي افتتحت عهداً جديداً من تاريخ الطباعة في حلب، منذ تأسيسها على يد المطران يوسف مطر عام 1857، وكانت بالإضافة إلى نشاطها في نشر الكتب الدينية تتولى طباعة العديد من المجلات الصادرة في حلب، حتى بداية ستينات القرن الماضي، كما كان لها مسبك خاص، يقوم بتصدير حروف الطباعة إلى دمشق وبيروت.

لا تزال بقايا آلات هذه المطبعة، ومعظم صناديق حروفها موجودة حتى اليوم في القسم الجنوبي المهجور من “قلاية الموارنة”، وهو القسم الذي كان “كنيسة مار الياس للموارنة”، أقدم الكنائس الكاثوليكية في حلب، والتي هُجرت، وأصبحت مقراً للمطبعة، بعد افتتاح الكاتدرائية الكبرى للموارنة، في ساحة فرحات، أواخر القرن التاسع عشر.

لقد نُسِيَت الكنيسة العتيقة بسبب الحضور الطاغي للكنيسة الجديدة، التي كانت أول كنيسة تُبنى بواجهة مفتوحة على ما حولها منذ عدة قرون، واستخدم البيتون المسلح في بناء قبّتها للمرة الأولى في حلب، كما تمتاز بعدة أيقونات زجاجية وزيتية فريدة، إلا أنَّ ألطف ما فيها كان الساعة التي تتربع على البرج الشمالي للكنيسة، والتي كانت تعزف كلَّ ربع ساعة جزءاً من اللحن الجميل لترتيلة “سلامٌ لك يا مريم”، بحيث يكتملُ اللحن على رأس كل ساعة من ساعات الليل والنهار!

وما دمنا في سيرة الطاهرة الكاملة مريم، فلمَ لا نذكرُ أنَّ قدماء أهل حلب كانوا يؤمنون أنَّ السيدة مريم زارت حلب في الحقيقة، وأنَّها سكنت فيها لفترة من الزمن مع وليدها المبارك، في زمن هروبهم من هيرودس الظالم، وأنها دخلت به إلى إحدى حمامات حلب فاغتسلت معه هناك!

والطريف أنَّ الحلبيين كانوا يحددون هذه الحمّام، والخلوة التي اغتسلت فيها، والجرن الذي استخدمته، وهو جُرن في حمام الواساني، الذي هدمته بلديةُ حلب عندما قامت بفتح الطريق الذي يصل ما بين الجامع الكبير وقلعة حلب، والذي يسميه الحلبيون الآن “طلعة خان الوزير”.

لا أنصح أحداً بمناقشة هذه الرواية وفق روايات الكتاب المقدس أو أقوال المؤرخين، فللذاكرة الشفهية لدى الجماعات الكبيرة خصوصيةٌ وموازين أخرى، ولكني أوردتها كي تبقى حاضرةً في دراسات من يعتني بالموروث اللامادي لأهل حلب، الذين ابتدع بعضهم للسيدة مريم قصةً أخرى يذكرها الكثيرون، حتى سُمّيتْ بسببها إحدى هضاب حلب المعروفة باسم “جبل السيِّدة”.

دعونا نعود حيثَ كنَّا، وقد كنّا في ساحة فرحات، نتأمل الساعة التي تعطلت وأصيب بُرجها عدة مرات بسبب قذائف الهاون التي كانت تتساقط على غير هُدى في حي الجدَيْدَة، مما جعل المنطقة شبه مهجورة لعدة سنوات، إلا من بضع عائلات كانت أسرتي واحدة منها، حتى أنّ كثيراً من الناس كانوا لا يصدّقون أنّ الجديدة لا تزال مأهولة.

والحقيقة أنَّ استغرابهم هذا كان يبدو منطقياً للغاية، وأنَّ السكن في تلك المنطقة كان يظهر كنوع من الجنون، وأنا أعترف أني لا أستنكر هذا التشبيه.

فرغم أنَّ حلب كلَّها قد أصبحت وقتها – كما قيل عنها، ويالَ الأسف – أشدَّ المدن خطورةً في العالم، بحيث استوى شرقها وغربها، وشمالها وجنوبها، فلا تجدُّ منطقةً يمكن أن تقول عنها إنها آمنة.

رغم ذلك كان للسكن في المدينة القديمة لونٌ آخر من ألوان المخاطرة، ولذلك يصحّ أن نَصِفَه بأنّه نوعٌ من الجنون؛ لكنه – في اعتقادي الراسخ – ليس جنونَ الخَبَل ولا الهَبل، ولكنه شيءٌ كجنون الشاعر والموسيقي، أو كجنون الشهيد الذي يُقْبِلُ على الموت من أجل أن يحيا أحبَّاؤه!

إنَّه جنون الحبُّ، ممزوجاً بشيءٍ من دواعي الحاجة والضرورة؛ والحبُّ لا يخضع لمنطق الآخرين ولا لقواعدهم “العاقلة”، لأنه منطقٌ قائمٌ بذاته، فلا يفسَّره شيءٌ خارج عنه.

كنت من قديمٍ أحبُّ حلب كما أحبَّها وتولَّه فيها كثيرون، وقد ازداد حبّي لحلب وأصبح أكثر بصيرةً بسبب هذه الحرب التي فُرضتْ علينا، وكان لسكناي في هذه البقعة المميزة منها – أعني حي الجدَيْدة عموماً وقلاية الموارنة خاصةً – الفضلُ الأكبر عليَّ وعلى عائلتي في أن نحيا هذا الحبّ، وأن نختبره ونعيش في ألطافه التي أذهبتْ عنّا الكثير من العناء والشقاء.

فإن كانت مثلُ هذه الحياة، ومثل هذا الحبّ جنوناً، فليكنْ. بل إنني أعتقد أن إعادة بناء هذا الوطن لن تكون ممكنة بغير هذا الحبّ، فهو وحده الذي يمنح الإنسان السوريّ القدرة على تجاوز الجروح العميقة التي مزّقت أرواحنا وأجسامنا.

وهذا الحبّ، إنْ كان حقيقياً، يدفع كلَّ واحد منَّا ليتحمل نصيبَه من المسؤولية عمَّا حدَث، ويمنحه في الوقت نفسه القدرة على المغفرة، وبدون المسؤولية والمغفرة لا حياة ولا بناء.

لقد أصيب “قلاية الموارنة” في ذلك اليوم من نيسان 2015 بالكثير من القذائف التي سببت لها أذى كبيراً، وعندما عدتُ إليها صباح اليوم التالي لأطمئن عليها، كان الشارع مقفراً، وآثار الخراب تملأ الحارات، وهناك… في الزقاق الذي يصل ما بين “خان الهوكيدون” و”قلاية الموارنة” انفتح باب أحد البيوت العربية القديمة، وخرجت منه طفلة تحمل على ظهرها حقيبة صغيرة، كانت في عمر الثامنة تقريباً، سلَّمتُ عليها وسألتها: “وين رايحة ؟”. أجابتني: “إلى المدرسة”. قلت لها مستغرباً: “في هذا اليوم تذهبين إلى المدرسة ؟”. قالت لي وهي تتابع خطواتها الصغيرة: “ماذا تريد أن أفعل إن لم أذهب للمدرسة ؟”.

كانت هذه العبارة إحدى الدروس المؤثرة التي تعلمتها بفضل تلك الفرصة التي أتيحت لي عندما سكنتُ في “قلاية الموارنة”، التي بدأت تستعيد هذه الأيام صورتها المبهجة، بعد أن انطلقت عملية ترميمها، وعادت إلى أجوائها ألحان السَّلام المريمي القادمة من برج الساعة في ساحة فرحات.

محمد أديب ياسرجي

1

2