von Elisabeth Korinth

Die mit ‘Ajami dekorierten Räume bestanden ursprünglich aus einer Reihe von gerahmten Holztafeln, welche die Wände und Decke verkleideten und Türen, Fenster und Schränke in ihr Design integrierten. Für die Paneele wurden meist Pappel-, Zedern-, Zypressen- oder Walnussholz verwendet. Einige Holzarten variieren auch innerhalb einzelner Räume: In Damaskus beispielsweise bestanden Deckenpaneele und -rahmen häufig aus Pappelholz, während Türen und Fensterläden aus härterem Holz wie Nussbaum bestanden. In Aleppo wurde am häufigsten Zeder und Nussbaum verwendet. Zwischen den Holzpaneelen entstanden häufig Lücken, die oft mit organischem Material gefüllt wurden. Die Platten selbst wurden mit einem Klebstoff aus Pflanzenfasern oder Tierkleber oder einfachen Nägeln zusammengehalten. Manchmal wurden die Paneele auch mit Stoff bedeckt, um die Fugen zu verbergen oder die Nägel zu bedecken.

| Bearbeiten der Holzoberfläche

Vor dem Auftragen der Verzierungen wurden die Holzpaneele aufwändig mit unterschiedlichen Werkzeugen und Materialen bearbeitet und grundiert. Dabei wurde die Holzoberfläche in der Regel ganz individuell auf die unterschiedlichen Anforderungen der darauffolgenden Verzierungen und Malereien vorbereitet. Üblicherweise wurde eine Mischung aus ungebranntem Gips und Tierkleber als Grundierung (Gesso) verwendet. Manchmal wurden Primer in hellblauer, orangefarbener oder gelber Farbe hergestellt, die Indigo, Minium (rotes Blei) oder Orpiment enthielten. In einigen Fällen, wie im Aleppo-Raum in Berlin, wurde die Zinnfolie mit einer klebrigen Harzschicht direkt auf einige Paneele aufgebracht, während in Bayt al-Hawraniya in Damaskus die ‘Ajami -Verzierung auf einige Holzpaneele vor der Zinnverzierung aufgebracht worden war . Heutzutage werden die Holzplatten jedoch häufig durch MDF (Faserplatten) ersetzt, da das Material billiger und einfacher zu verwenden ist.

| Muster und Vorlagen der ‚Ajami-Verzierung

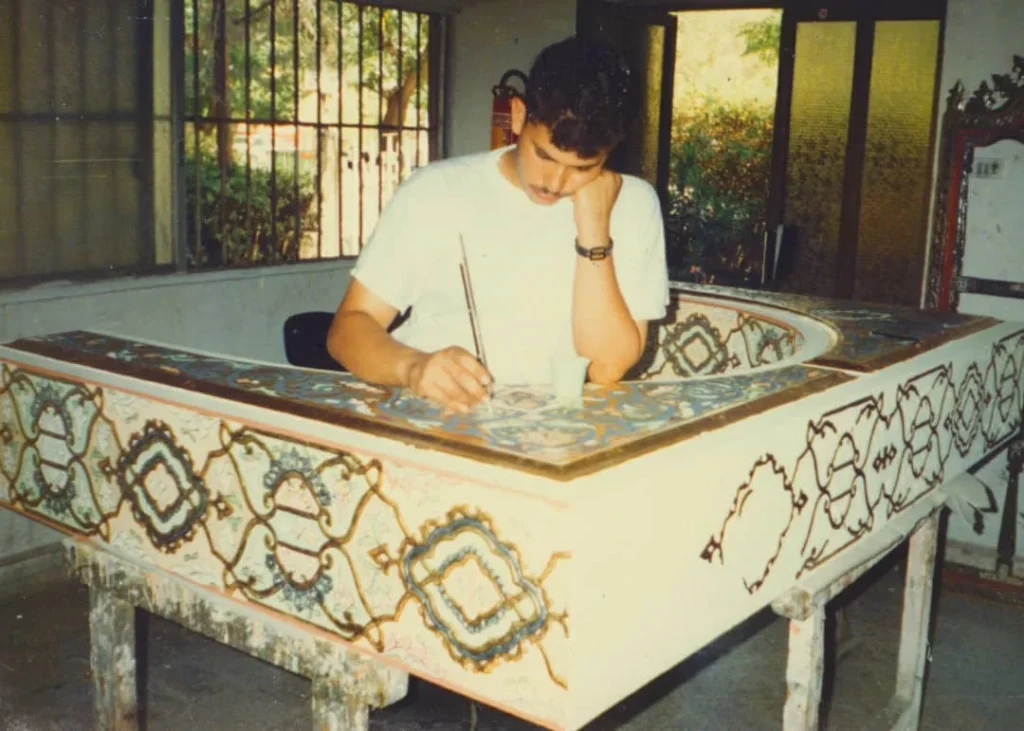

Zur Vorbereitung für die anschließende Dekoration und Bemalung der Holztafeln wurden Schablonen als Vorlage verwendet. Über die Holzoberfläche wurde hierfür ein Blatt Papier gelegt, das mit ausgekleideten Löchern ausgestanzt war. Dann wurde ein kleiner mit Holzkohlepulver gefüllter Textilbeutel über die Schablone gestoßen. Auf diese Weise wurden die Umrisse der ‘Ajami auf den vorbereiteten Boden übertragen. Einzelne Ornamente, die nicht dem regulären Muster entsprachen, wurden freihändig gezeichnet.

| Auftragen der Reliefmasse

Im Anschluss an die Skizze wurde die Reliefmasse (pastiglia oder im Arabischen Nabati) aufgetragen. Hierbei spielte die richtige Zusammensetzung der Paste eine entscheidende Rolle. Denn nur mit der richtigen Mischung aus Wasser, Tierleim und ungebranntem Gips entsteht die gewünschte erhobene Dekoration. Eine falsche Zusammensetzung der verschiedenen Elemente führt zum Absinken der Paste und hinterließ eine poröse Schicht. Heutzutage verwenden Handwerker meist eine Mischung aus Acrylbindemitteln, Kreide, Gips und Zinkweiß.

| Najeene ‚Ajami oder Nabati

Insbesondere die Zusammensetzung der Reliefpaste (auf Arabisch Najeene Ajami oder Nabati genannt) ist oft ein streng gehütetes Geheimnis. In der Regel mischt der Meister selbst die Paste an. Viele Mythen und Gerüchte ranken sich um die Herstellung der Reliefpaste. Ein wenig Zucker… ein wenig Tee hinzufügen. Manche glauben, das Geheimnis liege darin, die Farben mit bloßen Händen zu mischen, und sind sicher, die menschliche Haut enthalte Enzyme, die die chemischen Reaktionen in der Farbe beschleunigen und somit einen wichtigen Beitrag zu ihrer Qualität leisten – eine Hypothese, die nie durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt wurde, aber zur geheimnisvollen Aura des Handwerks beiträgt.

| Applikation von Metallfolie

Auf die getrocknete Masse wurde anschließend Metallfolie (meist Blattgold oder Zinnfolie) mit Hilfe von Bindemitteln auf einzelne Areale oder auf die komplette Fläche aufgetragen. Ab dem 18. Jahrhundert wurden vermehrt Kupferauflagen verwendet. Die Wahl des Bindemittels war auch hier abhängig von der Art des Materials, das auf die darunterliegende Paste aufgelegt wurde. So wurde für das Auftragen von Goldblättern die darunterliegende erhobene Masse angefeuchtet. In manchen Fällen wurde auch Bindematerial verwendet um eine bessere Haftung der Edelmetallschicht zu gewährleisten. Heute wird die Folie oft durch Bronzefarben ersetzt.

| Verzierungen

Im nächsten Schritt wurden verschiedene Areale der Metallschicht poliert und mit einer farblichen Glasur versehen. Hierbei konnten verschiedene Areale akzentuiert werden. Man begann mit den größeren Flächen und setzte dann mit kleineren Ornamenten fort. Die Glasur bestand meist aus gefärbtem Naturharz. Die Glasur diente nicht nur der Verbesserung des Aussehens, sondern war in manchen Fällen ausschlaggebend für die Konservierung von Oberflächen wie Blattmessing, da es die Oberfläche vor Korrosion schützt. Nicht glasierte Bereiche sind heute deutlich an einer Verfärbung des Metalls zu erkennen. Heutzutage werden moderne Farben verwendet, um die Oberfläche zu streichen.

| Malereien zwischen den Reliefornamenten

Bereiche, die nicht als Relief hervorgehoben wurden, wurden zuletzt reich bemalt. Die beliebtesten Motive waren wiederkehrende florale und geometrische Formen sowie Blumenbouquets und Obstschalen. Hierfür wurden Pigmente wie Bleiweiß, Auripigment, Mennige, Lapislazuli, Indigo, Grünspan und Rußschwarz sowie andere organische Farbstoffe wie Kermes, Indigo, Cochineal und Aloe verwendet. Es ist jedoch nicht dokumentiert wie die Bindemittel und Farben hergestellt wurden. Ein wichtiger Teil des Wissens über die Maltechnik des 17. Und 18. Jahrhunderts ist somit verloren. Nur durch spätere wissenschaftliche Analysen der Farben konnten die Bestandteile der Farben später identifiziert werden.

| Der letzte Schliff

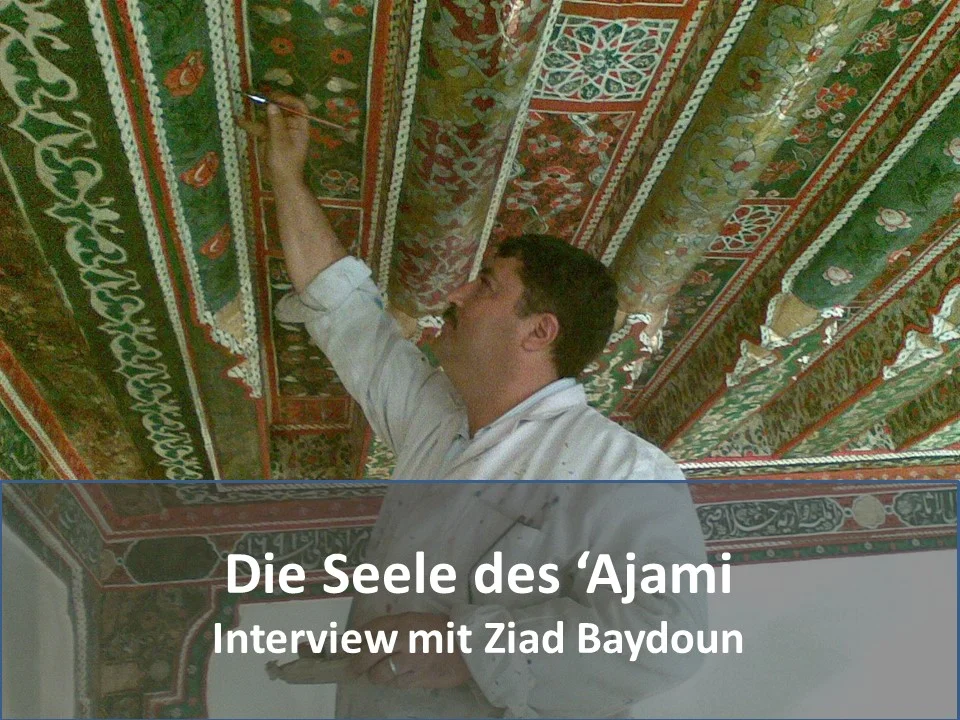

In der heutigen Zeit werden die reichen Ornamente dann schwarz umrandet und einzelne Blüten schattiert. „Vor diesem Schritt ist das Bild nur bunt“, erklärt Z. Baydoun, „aber es lebt noch nicht.“ Die schwarzen Konturen und Schatten der verschiedenen Ornamente sind wichtig, um die Form und den Zustand der Oberfläche eines Motivs zu veranschaulichen und ein Objekt vom Rest des Gemäldes abzugrenzen. Das Gemälde reflektiert somit nicht nur ein Bild, sondern fügt ihm eine räumliche Dimension hinzu. Zum Schluss wird das Kunstwerk mit einem Lack versiegelt.

| ‘Ajami-Räume

Ein ‚Ajami-Kunstwerk kann als lebender Organismus betrachtet werden. Sowohl das Holz als auch die Farben reagieren ständig auf ihre Umgebung. Dieses Wissen und die Abstimmung der einzelnen Komponenten mit der Natur und ihren Gesetzen waren vor allem in historischen Zeiten entscheidend für die Qualität des Werkes. Die richtige Zusammensetzung der Farbe hängt zum Beispiel von der Jahreszeit und der Luftfeuchtigkeit des Herstellungsortes ab. Holz als lebendiges Material bekommt je nach Witterung Risse und dehnt sich aus. Neue Materialien wie MDF (Faserplatten) haben dazu beigetragen, die Ausübung des Handwerks zu erleichtern, da sie eine weiche Oberfläche haben. Das Wissen und die ursprünglichen Aspekte der Ausübung dieses Handwerks sind jedoch im Laufe der Jahrhunderte weitgehend in Vergessenheit geraten.

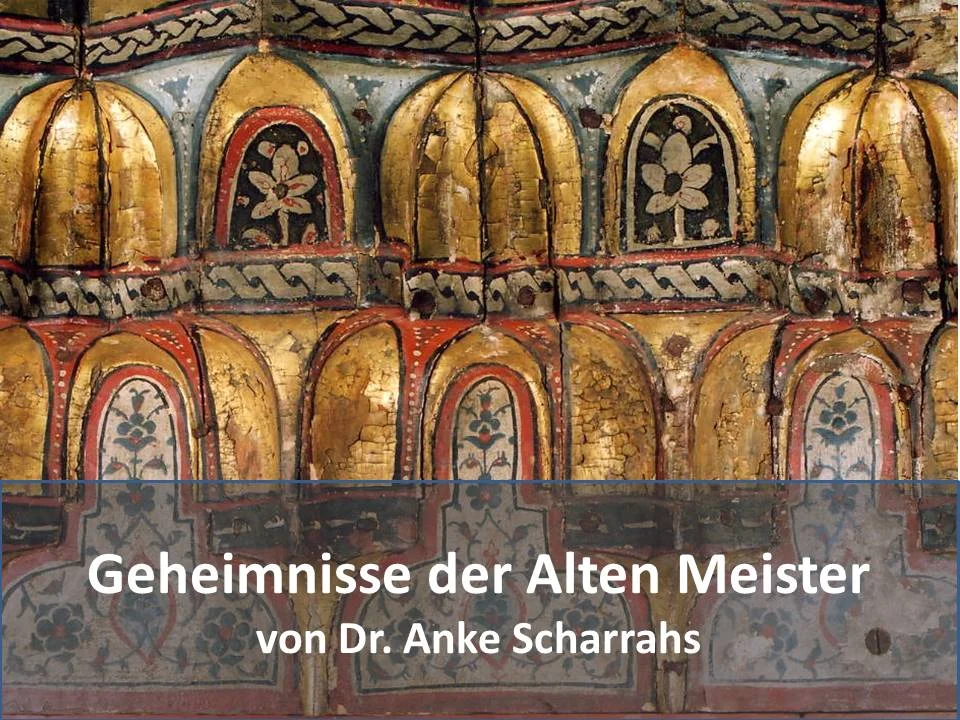

Die Sensibilisierung für die Bedeutung des Schutzes des traditionellen Handwerks umfasst nicht nur die Förderung der des Handwerks selbst, sondern erfordert auch die Einbeziehung anderer Disziplinen, die mit dem Schutz des historischen materiellen Erbes in Verbindung stehen, wie z. B. das Feld der Konservierung. Darüber hinaus bedarf es einer umfassenden Forschung, die in der Lage ist, die historischen Spuren eines Handwerks aufzudecken, um seine Entwicklung im Laufe der Zeit und seine Interpretation in der Gegenwart besser zu verstehen. Anke Scharrahs hat ihre berufliche Laufbahn der Konservierung und Erforschung von polychrom verzierten hölzernen Innenausstattungen gewidmet. Ihren umfangreichen Forschungsarbeiten ist es unter anderem zu verdanken, dass die verschiedenen Schichten und Arbeitsschritte der Herstellung der polychrom verzierten Tafeln in historischer Zeit nachvollzogen werden können.